深度解析 UI 设计中的栅格系统:从理论到落地的完整指南

在 UI 设计中,你是否遇到过这些问题?—— 多设备适配时布局混乱、不同页面的元素对齐不一致、团队协作时设计规范难统一…… 其实,解决这些问题的核心工具,就是栅格系统(Grid System)。它不是束缚创意的 “枷锁”,而是让设计更高效、更统一、更适配的 “骨架”。今天我们就从本质到实操,彻底搞懂 UI 栅格系统。

一、什么是 UI 栅格系统?先搞懂 “骨架” 的本质

1. 定义:不止是 “线”,更是 “规则”

UI 栅格系统是将界面划分为一系列有序、可复用的网格单元(列、行、间距),并定义这些单元的组合规则,用于指导界面元素(按钮、卡片、文字)的布局。它的本质是 **“视觉秩序的量化标准”**—— 让原本依赖 “感觉” 的对齐、间距、适配,变成可量化、可复用的规则。

2. 为什么必须用栅格?3 个核心价值

- 效率提升:团队无需反复讨论 “这个按钮左距多少”“卡片占多宽”,按栅格规则直接落地,设计稿交付效率提升 40%+;

- 一致性保障:从首页到详情页,从 PC 端到移动端,所有元素的布局逻辑统一,用户形成稳定的视觉预期(比如 “商品卡片始终占 3 列”);

- 响应式适配:栅格系统是响应式设计的 “地基”,通过不同断点下的网格调整,快速实现多设备兼容(例:桌面端 12 列→平板 6 列→移动端 2 列)。

二、栅格系统的核心组成:5 个关键要素拆解(附示意图)

一套完整的 UI 栅格系统,由「容器、列、间距、行、断点」5 个要素构成,缺一不可。我们用最常用的 “12 列栅格” 为例,逐一拆解:

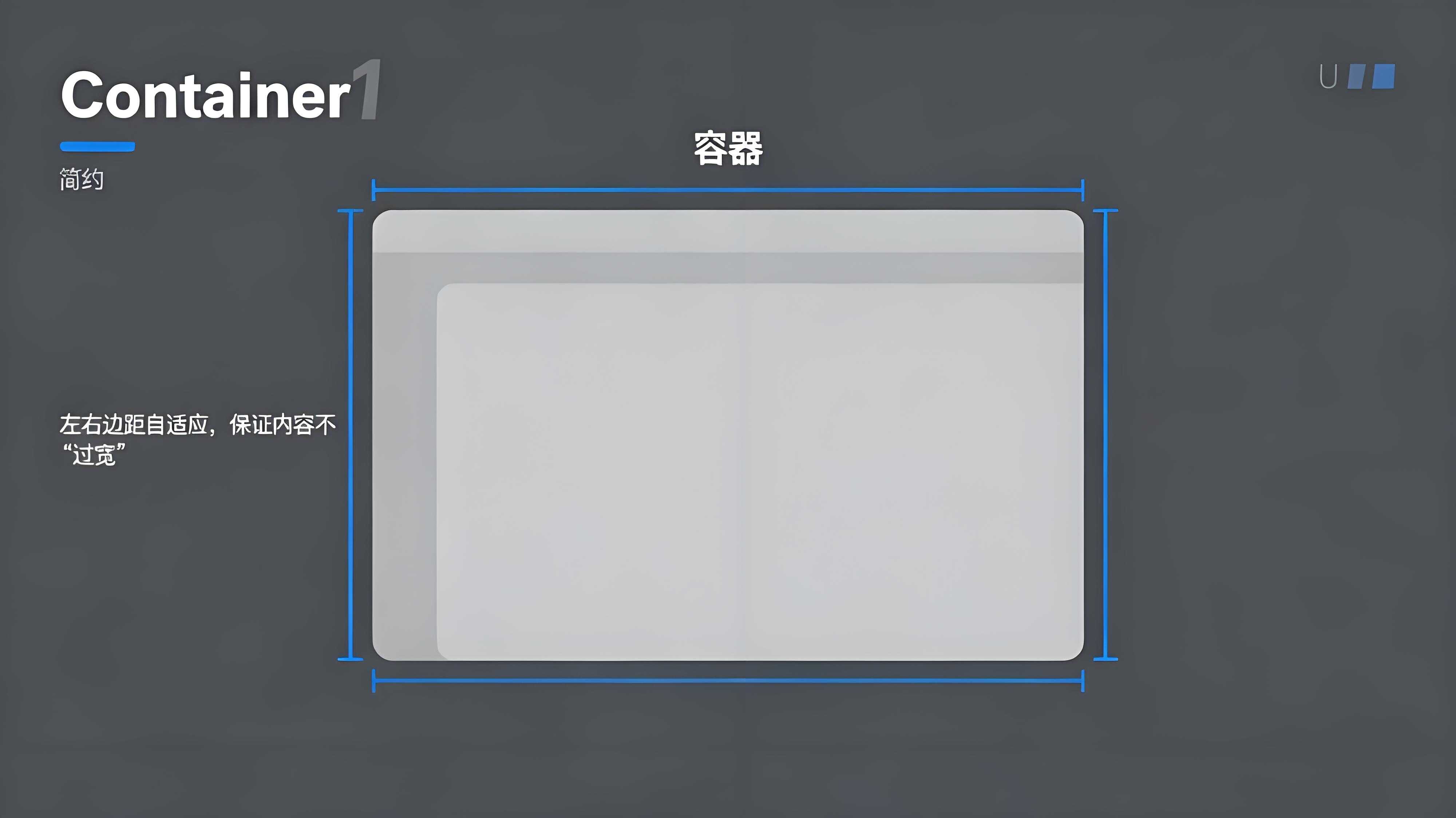

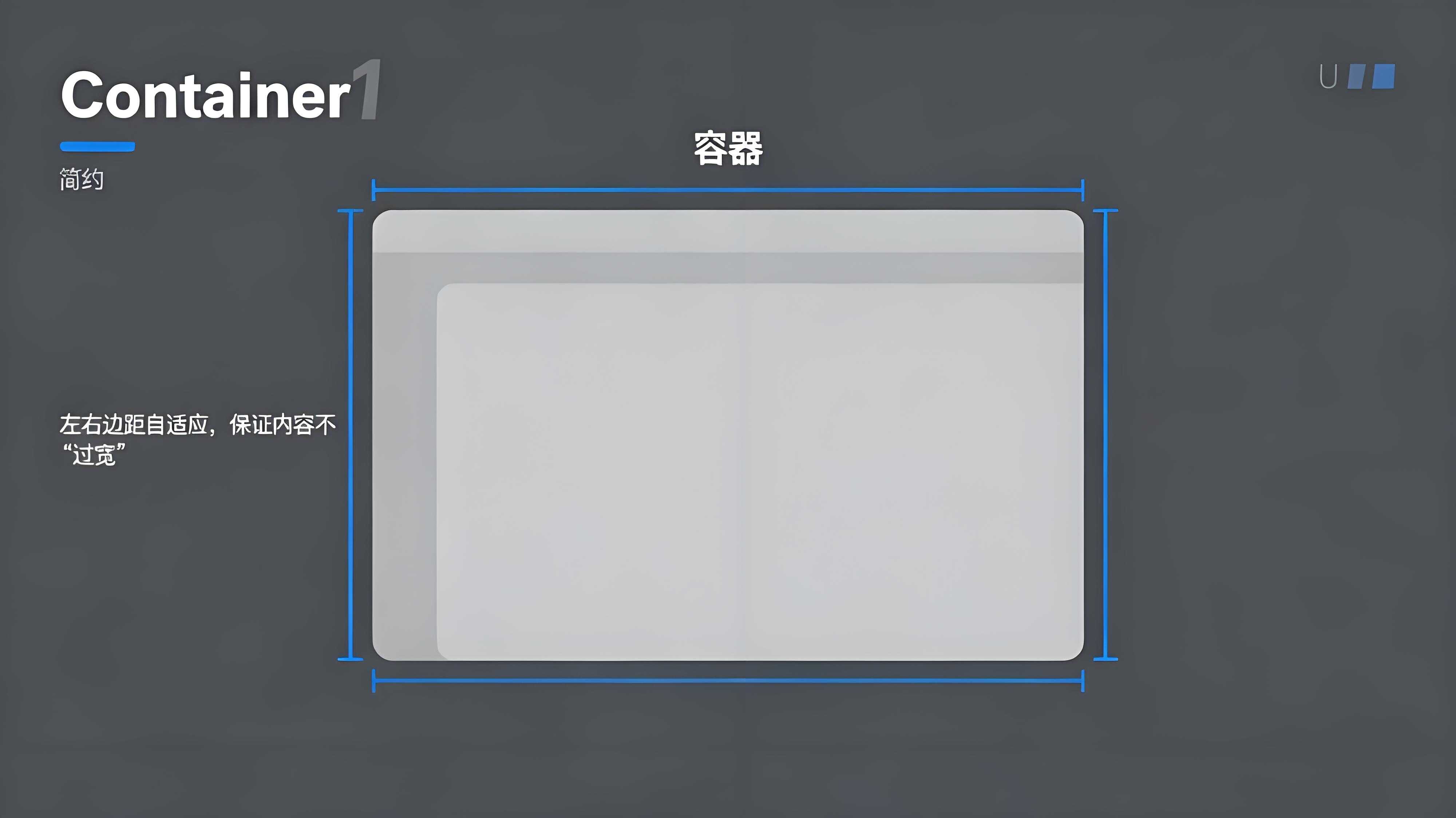

1. 容器(Container):网格的 “外框”

-

定义:包裹所有网格单元的外层框架,控制界面的最大宽度(避免大屏下元素拉得太宽,影响阅读);

-

设计要点:

-

流体容器:宽度随屏幕变化(例:移动端满屏,左右留 16px 边距);

-

固定容器:宽度固定(例:桌面端最大宽度 1200px,超出部分显示背景);

-

示意图:

2. 列(Columns):网格的 “纵向单元”

- 定义:容器内纵向分割的均等单元,是元素布局的 “基本模块”;

- 为什么常用 12 列 / 16 列?

12 能被 1/2/3/4/6 整除(可组合出 1 列、2 列、3 列等布局),16 列适合更精细的后台设计,灵活性最高;

3. 间距(Gutter):列之间的 “呼吸感”

- 定义:相邻两列之间的空白区域,控制元素的 “间隔节奏”;

- 设计原则:

- 随屏幕尺寸递增:移动端 16px(避免拥挤)→平板 24px→桌面 32px(保证呼吸感);

- 统一单位:全项目用 px 或 rem,避免混合使用(例:Figma 中统一用 px,开发时转 rem);

- 反例:某 APP 在移动端用 20px 间距,桌面端仍用 20px→桌面端元素间距过窄,显得拥挤。

4. 行(Rows):网格的 “横向单元”

- 定义:容器内横向分割的单元,控制元素的垂直对齐(比如文字 baseline 对齐、卡片顶部对齐);

- 常用设置:行高(Line Height)与文字大小匹配(例:16px 文字用 24px 行高),或按 8px/4px 倍数设置(方便开发适配);

- 作用:避免垂直方向 “错位”,比如列表中的 “图标 + 文字”,通过行栅格确保所有文字 baseline 在同一水平线上。

5. 断点(Breakpoints):响应式的 “切换开关”

- 定义:触发栅格布局变化的屏幕宽度阈值,是多设备适配的核心;

- 行业通用断点参考:

| 设备类型 |

断点宽度 |

栅格列数 |

容器宽度 |

间距 |

| 移动端 |

<768px |

2 列 / 4 列 |

满屏(左右 16px 边距) |

16px |

| 平板端 |

768px-1024px |

6 列 / 8 列 |

720px/880px |

24px |

| 桌面端 |

≥1024px |

12 列 |

1000px/1200px |

32px |

-

示意图(响应式栅格切换):

三、栅格设计的 3 大核心原则:别让规则变成 “枷锁”

掌握组成要素后,更重要的是理解设计原则 —— 栅格是 “工具”,不是 “教条”,核心是服务于用户体验和设计效率。

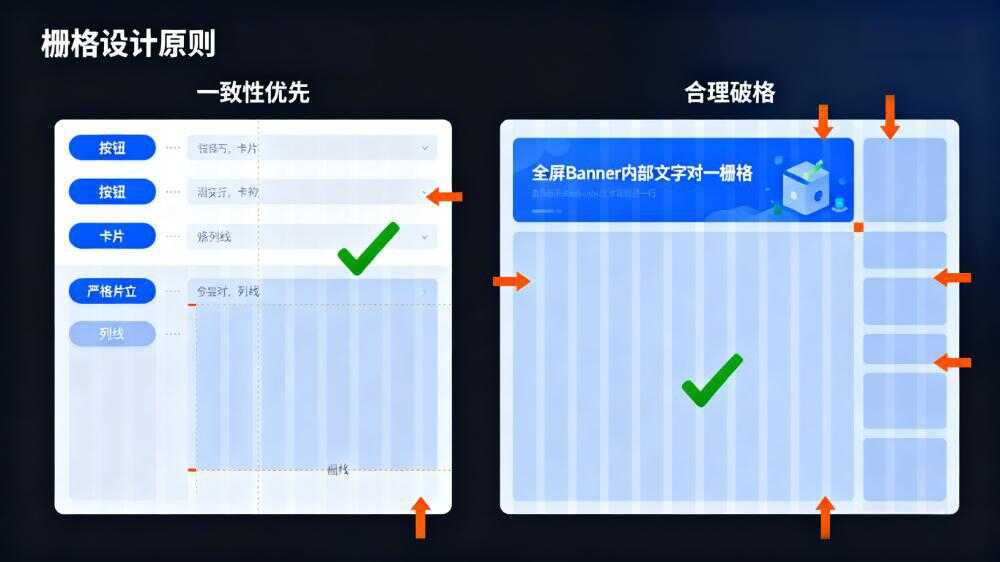

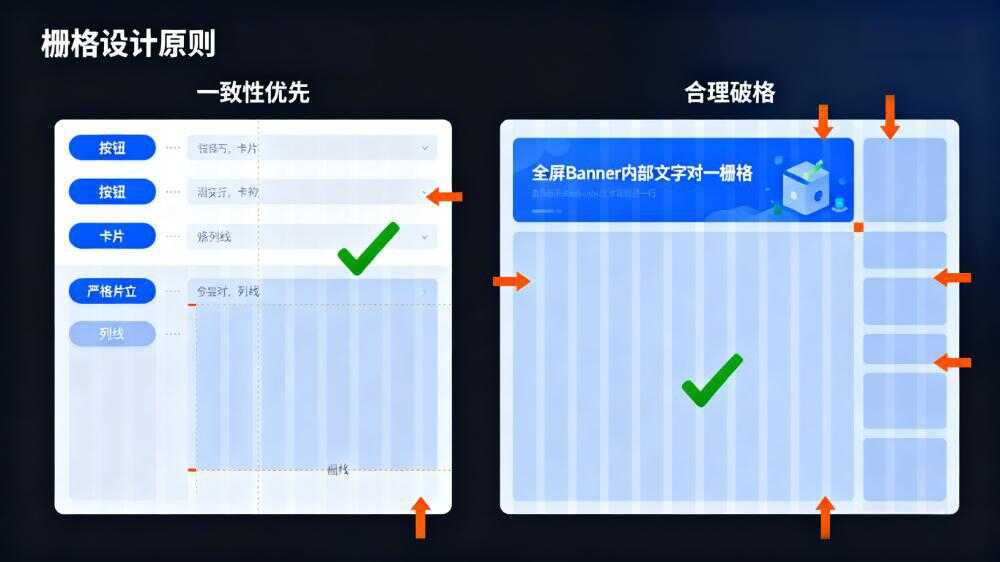

1. 一致性优先:让用户 “不用思考”

- 规则统一:同一产品内,栅格列数、间距、容器宽度必须统一(例:所有页面都用 12 列,不用首页 12 列、详情页 10 列);

- 元素对齐:所有可点击元素(按钮、卡片)、文字块,必须对齐到栅格线(例:按钮左边缘对齐列的左边缘,文字块内边距匹配间距);

- 反例:某 APP 按钮有的对齐列线,有的偏移 10px→用户视觉上会觉得 “混乱”,潜意识里增加操作成本。

2. 灵活性兼容:允许 “合理破格”

- 场景 1:特殊模块需跨列:比如首页 Banner 需要全屏,可突破容器宽度(但内部文字仍需对齐栅格);

- 场景 2:小元素无需严格对齐:比如图标旁的小标签(≤16px),可轻微偏移(避免为了对齐导致视觉拥挤);

- 原则:“90% 元素守规则,10% 元素合理破格”,破格的前提是 “不破坏整体秩序”。

3. 以内容为核心:栅格服务于内容,不是反过来

- 列数匹配内容密度:内容少(如个人中心)用 6 列;内容多(如电商列表)用 12 列;

- 间距匹配内容类型:文字类内容(如文章)间距小(24px);卡片类内容(如商品)间距大(32px);

- 反例:为了凑 12 列,把只有 3 个内容的模块强行分成 12 列→每个内容占 4 列,导致间距过大,视觉松散。

四、从 0 到 1 落地栅格系统:5 步实操流程(附 Figma 案例)

以 “电商 APP” 为例,教你在 Figma 中落地栅格系统,新手也能直接复用。

步骤 1:需求分析 —— 明确适配范围和内容类型

- 适配设备:移动端(iOS/Android)+ 平板端;

- 内容类型:商品列表(多卡片)、详情页(文字 + 图片)、个人中心(少卡片);

- 结论:选择 12 列栅格(适配多卡片布局),支持 3 个断点(移动端 < 768px、平板 768px、桌面 1024px)。

步骤 2:定义断点和参数 —— 用表格固化规则

| 断点 |

屏幕宽度 |

列数 |

容器宽度 |

列宽 |

间距 |

行高倍数 |

| 移动端 |

375px(iPhone 14) |

4 列 |

343px(左右 16px 边距) |

66px |

16px |

8px |

| 平板端 |

768px |

8 列 |

720px(左右 24px 边距) |

72px |

24px |

8px |

| 桌面端 |

1200px |

12 列 |

1200px(左右 0 边距) |

84px |

32px |

8px |

步骤 3:在 Figma 中搭建栅格 ——3 步设置

- 新建画布:按最大断点(1200px)创建画布;

- 开启列栅格:设计→布局网格→列,输入列数 12、间距 32px,容器宽度 1200px;

- 开启行栅格:设计→布局网格→行,行高设为 8px(倍数),顶部偏移 0px;

- 保存样式:将栅格设置保存为 “桌面端栅格”“移动端栅格”,方便切换。

步骤 4:组件适配 —— 让组件 “自带栅格属性”

- 商品卡片:设计为 “占 3 列”(桌面端 12 列→4 个卡片,平板 8 列→2 个卡片,移动端 4 列→1 个卡片);

- 按钮:宽度设为 “列宽 ×N + 间距 ×(N-1)”(例:2 列按钮宽度 = 84px×2 +32px×1=200px);

- 文字块:内边距设为 16px(移动端)/24px(平板),确保文字对齐列线。

步骤 5:验证优化 —— 用实际页面测试

- 测试 1:在 3 个断点下切换,检查卡片、按钮是否自适应,无重叠 / 留白过多;

- 测试 2:让同事快速找 “未对齐栅格的元素”,确保 90% 以上元素符合规则;

- 优化:若平板端 6 列显示 2 个卡片时间距过宽,可将间距从 24px 调整为 20px。

五、UI 设计师常踩的 5 个栅格误区:避坑指南

- 误区 1:盲目跟风 “12 列”

- 问题:不管内容多少,都用 12 列→内容少的页面显得松散;

- 避坑:内容少用 6 列,内容多用 12 列,后台精细布局用 16 列。

- 误区 2:栅格参数 “不统一”

- 问题:间距一会儿 16px,一会儿 20px;

- 避坑:用表格固化参数,团队共享 “栅格规范文档”,设计前先查规范。

- 误区 3:响应式断点 “随意设”

- 问题:断点设为 700px、900px(非行业通用尺寸);

- 避坑:参考主流设备尺寸(375px、768px、1024px、1440px),减少开发适配成本。

- 误区 4:“为了对齐而对齐”

- 问题:小图标为了对齐列线,导致和旁边文字错位;

- 避坑:优先保证 “元素内部对齐”(如图标和文字居中对齐),再考虑栅格对齐。

- 误区 5:不与开发同步规则

- 问题:设计用 12 列,开发不知道→还原度低;

- 避坑:交付时附 “栅格规范文档”,标注列数、间距、断点,必要时和开发同步会议。

总结:栅格系统的本质是 “设计的共识”

很多设计师觉得栅格 “麻烦”,但用过之后会发现:它不是 “束缚”,而是 “解放”—— 一旦建立统一规则,后续设计、协作、适配都会事半功倍。

栅格系统的终极价值,是让 “设计” 从依赖个人感觉的 “艺术”,变成可量化、可复用、可协作的 “工程”。记住:好的栅格,用户感受不到它的存在,但会觉得 “这个 APP 用着很舒服”—— 这就是栅格的魅力。